Vous êtes ici

Des inhumations du xvie siècle sous l’Esplanade de Grenoble (Isère)

À Grenoble, en amont du réaménagement de la grande Esplanade, une équipe d’archéologues de l’Inrap a réalisé en 2024 la fouille d’un espace progressivement gagné sur les berges de l’Isère entre le XVIe et le XIXe siècle. L’un des vestiges documentés est inédit : un édifice du XVIe siècle accompagné de sépultures individuelles et plurielles.

Située à l’entrée de Grenoble, au nord de la porte de France, l’Esplanade est l’une des conquêtes obtenues par les hommes sur les eaux qui serpentent dans la plaine de Grenoble, l’Isère et le Drac. Espace marécageux jusqu’au début du XVIIe siècle, cette portion des berges de l’Isère fut longtemps exploitée pour son sable et son bois, puis fut progressivement anthropisée. Depuis la création d’un jeu de mail au milieu du XVIIe siècle, l’espace a été tour à tour utilisé comme lieu de promenade, d’exercice et de cantonnement militaire, de fête républicaine, de jeu de boules, ou plus récemment de fête foraine. La fouille d’une partie de l’Esplanade nous a donc permis d’entrevoir, au travers de l’alternance des alluvions et des remblais, l’assèchement progressif et les usages prudents d’un terrain régulièrement inondé jusqu’au début du XIXe siècle.

Vue générale de la fouille.

© Nordine Saadi, Inrap

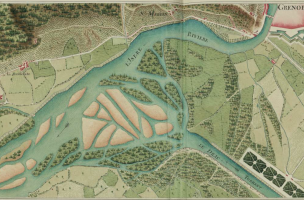

État des berges de l’Isère au nord de Grenoble dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Atlas de Trudaine (AN, CP/F/14/8479,

Vue en coupe d’un fossé drainant et de l’accumulation sédimentaire.

© Nicolas Minvielle Larousse, Inrap

Un lieu d’inhumation

Parmi les vestiges mis au jour figure, en limite d’emprise, un édifice quadrangulaire, arasé au niveau des premiers sols de l’Esplanade. La fouille a montré qu’il avait été fondé sur une légère surélévation de la terrasse alluviale, qu’il a été construit d’un seul tenant, sans reprises manifestes, et que son côté oriental était protégé par un fossé drainant. Grâce aux datations effectuées lors du diagnostic, cet édifice était au moins utilisé au début de la Période Moderne – ce qui en fait la première occupation connue de l’emprise fouillée.

Vue aérienne de l’édifice.

© Nordine Saadi, Inrap

Vue du mur méridional de l’édifice.

© Nicolas Minvielle Larousse, Inrap

Son intérêt et sa première identification, comme chapelle, viennent du fait qu’il contenait des inhumations. Treize structures funéraires ont pu être fouillées, aux modalités de dépôt variées, dont certaines se démarquent des normes de traitement funéraire de l’Époque moderne au sein d’un bâtiment religieux. Outre la présence de quelques sépultures primaires individuelles, ces dernières sont loin d’être majoritaires, car la plupart des structures comprennent des dépôts multiples et pluriels, associant deux à une dizaine d’individus, dans lesquelles les sujets sont le plus souvent installés en contact direct tête-bêche, sur le dos ou sur le ventre, etc. Il n’a été observé aucune norme dans l’orientation et les modes de dépositions des défunts et aucun mobilier d’accompagnement, si ce n’est quelques rares épingles et fragments de lacets, indiquant que les défunts étaient inhumés habillés ou en linceul.

Déposition double avec un sujet sur le dos et un sujet sur le ventre.

© Anne-Gaëlle Corbara, Inrap

Dépôts simultanés de trois individus.

© Anne-Gaëlle Corbara, Inrap

Les structures funéraires plurielles

Deux structures funéraires se démarquent nettement puisqu’elles associent des dépôts simultanés d’un nombre d’individus plus important. La structure plurielle, découverte au centre du bâtiment, associe à la fois des dépôts primaires en connexion, retrouvés sur plusieurs niveaux superposés et des restes osseux déconnectés retrouvés pêle-mêle, le tout dans un grand désordre.

À l’extérieur du bâtiment a été mise au jour une structure de type charnier comprenant des dépôts multiples d’au moins huit individus, qui ont été vraisemblablement jetés dans la fosse. Certains sujets sont sur le ventre, d’autres sur le dos, les membres inférieurs écartés, imbriqués les uns avec les autres.

Vue de la fosse plurielle sur le premier niveau de décapage.

© Anne-Gaëlle Corbara, Inrap

Vue des premiers dépôts de la fosse plurielle.

© Anne-Gaëlle Corbara, Inrap

Vue générale du charnier en fin de fouille.

© Anne-Gaëlle Corbara, Inrap

Dans l’ensemble des structures funéraires mises au jour, les premières observations réalisées sur le terrain ont identifié des sujets adultes, plutôt jeunes, et de grands adolescents, principalement de sexe masculin. Les analyses en laboratoire permettront de mieux caractériser le recrutement funéraire et de poursuivre les investigations à la recherche de pathologies et de traces de violence, couplées à des analyses épidémiologiques.

Détails des individus jetés dans le charnier avec une déposition sur le ventre et un individu gisant membres inférieurs écartés.

© Anne-Gaëlle Corbara, Inrap

Quelles inhumations, pour quel édifice ?

À ce jour, cet édifice n’est pas identifié. Son usage, au moins au XVIe siècle, l’inscrit dans un moment marqué par des guerres civiles et des vagues épidémiques ; tandis que son emplacement, au-dehors des murs de Grenoble sur une berge inondable, le place en marge de la société. De fait, les hypothèses de travail sont nombreuses : chapelle catholique, édifice protestant, maladrerie, fondations de fourches patibulaires… Les études documentaires et anthropologiques menées maintenant tenteront à la fois de comprendre les causes de mortalité, dont certaines pourraient être brutales, et d’identifier en même temps l’édifice qui les a accueillis.

Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Auvergne – Rhône-Alpes)

Recherche archéologique : Inrap

Responsable scientifique : Nicolas Minvielle Larousse, Inrap

Responsable archéo-anthropologue : Anne-Gaëlle Corbara, Inrap