Pots, vases, etc.

Si la technique de la terre cuite est connue avant le Néolithique, pour faire des statuettes, par exemple, c’est à cette période qu’elle se répand et se généralise pour la fabrication de récipients.

Montage au colombin

Le travail de la terre cuite est certainement dévolu aux femmes. Il consiste tout d’abord à extraire de l’argile sur les berges des rivières ou sur les versants des vallées et à la préparer : filtrage, ajout d’eau et de dégraissant (silex ou ossements pilés, quartz, paille, poils de chèvre), malaxage. Les potières modèlent les vases aux colombins (boudins), qu’elles enroulent et superposent les uns sur les autres en commençant par l’ouverture du vase et en finissant par le fond. Les colombins sont ensuite aplatis, puis les raccords, lissés et effacés. Après séchage, les vases sont mis à cuire en meule, dans une fosse, en intercalant les poteries et du bois de chauffe que l’on allume avant de recouvrir le tout de branchages et de terre. Avec un tel dispositif, les températures peuvent atteindre jusqu’à 700°C.

Des formes adaptées aux besoins

Pendant la majeure partie du Néolithique, la plupart des récipients ont un fond rond. Leur forme et leurs dimensions correspondent à des besoins précis : les grands vases servent à stocker les céréales ; les petits bols sphériques, à la préparation et à la cuisson des aliments ; les bouteilles à panse globulaire et à col étroit, au transport des denrées liquides ; les vases perforés, à la fabrication du fromage blanc…

Certains récipients portent sur les côtés des petites excroissances dans lesquelles passaient des cordelettes pour permettre leur suspension. Les plus gros vases, destinés au stockage, étaient semi-enterrés.

Céramiques pré-chasséennes (à gauche un micro-vase et à droite un vase caréné) découvertes sur le site de Queyriaux (Puy-de-Dôme), 2011.

© Loïc de Cargouët, Inrap

Ecuelle à ouverture ovalaire munie d'une languette de préhension, datée du Néolithique moyen, Lamballe (Côtes-d'Armor), 2006-2007.

© Hervé Paitier, Inrap

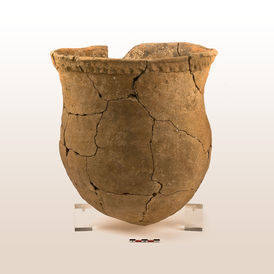

Vase provenant de l'enceinte de « type Rosheim », Néolithique moyen, seconde moitié du Ve millénaire avant notre ère.

© François Schneikert, Inrap

Site 8.4, Duntzenheim (Bas-Rhin), 2009.

Céramique du Néolithique récent (3950-3700 avant notre ère).

© François Schneikert, Inrap

Gingsheimer Feld, Gougenheim (Bas-Rhin), 2009.

Poteries fines du Chalcolithique languedocien (3000 avant notre ère).

© Jallot Luc, Inrap

Vase néolithique mis au jour à Montélimar (Drôme), 2012. Pratiquement intact, ce vase est une forme à col de 9,5 cm de haut pour un diamètre à l'ouverture de 7,5 cm. Il présente un décor composé de trois frises, très rare en contexte rhodanien.

© Inrap

Les décors

Céramique décorée du Néolithique final, de style Ferrières. Le style de céramique régional dit « Ferrières », reconnu dès les années 1950, tire son nom du dolmen de Ferrières-les-Verreries, situé dans l’arrière-pays au nord de Montpellier. Il est caractérisé par des pastilles disposées en lignes horizontales droites ou ondées, des cordons parallèles rectilignes ou courbes et des lignes d’incisions en chevron, avec ici une possible déclinaison stylistique en « pattes d’oie ».

La Cavalade, Montpellier (Hérault), 2013.

© Rémi Bénali, Inrap

Toutes les catégories de vases peuvent comporter ou non des décors, réalisés, le cas échéant, selon diverses techniques : incisions, impression au peigne ou au poinçon, décors modelés… Les potières décorent leurs productions selon la tradition du village auquel elles appartiennent. Les thèmes décoratifs sont caractéristiques de phases chronologiques au sein du Néolithique.

De ce fait, la céramique fait l’objet de toutes les attentions par les archéologues, car elle représente un précieux outil de datation relative (pour placer les époques les unes par rapport aux autres). Formes, techniques et thèmes décoratifs des céramiques permettent en outre de définir les différentes aires culturelles occupant le territoire au cours du temps.

Par exemple, au nord de la Loire, les premiers Néolithiques réalisaient des vases avec un décor en forme de ruban : leur culture a ainsi été appelée par les archéologues le Rubané. Dans le sud de la France, les vases sont plutôt décorés à l’aide d’un coquillage à bord dentelé, le Cardium : ce coquillage donne son nom à la culture Cardiale.

Au cours du Néolithique, les pots en céramique sont de moins en moins décorés, les potières soignant plutôt la surface des récipients en la polissant avec un galet, puis en la lustrant avec de la fourrure pour la rendre presque brillante.