La taille du silex

Naturel ou artificiel

Dessins de « céraunies » (à gauche) et des processus qui auraient mené à la formation des « pierres de foudre » (à droite). Illustrations provenant du Metallotheca Opus Posthumum du médecin romain Michele Mercati, publié au début du XVIIIe siècle.

Dessins de « céraunies » (à gauche) et des processus qui auraient mené à la formation des « pierres de foudre » (à droite). Illustrations provenant du Metallotheca Opus Posthumum du médecin romain Michele Mercati, publié au début du XVIIIe siècle. In Metallotheca Opus Posthumum, Michele Mercati, 1719.

C’est à propos du travail de la pierre, attesté depuis les tout premiers âges de l’humanité, que ces questions de fabrication se sont avérées particulièrement probantes. Il s’agit là de pratiques immémoriales, considérées comme perdues, énigmatiques ou sans équivalents contemporains.

Déjà les antiquaires du Moyen Âge augmentaient leurs collections de fossiles et de dents de requin avec des silex taillés, qu’ils appelaient « cerunias » et dans lesquels ils voyaient surtout des « pierres de foudre » faites de glaise pétrifiée. Seuls quelques savants, dont le médecin Michele Mercati au XVIe siècle, puis le naturaliste Antoine de Jussieu au XVIIIe siècle, les interprétaient comme des pierres délibérément travaillées et utilisées, les comparant avec des outils encore en usage, à leur époque, par les « sauvages » du Nouveau Monde.

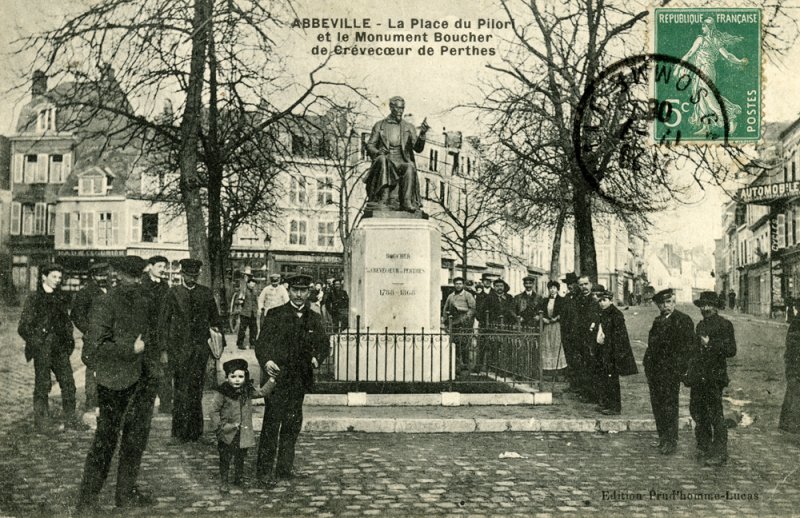

Carte poste des années 1920, figurant le monument dédié à Boucher de Perthes à Abbeville.

© Collection particulière

Carte poste des années 1920, figurant le monument dédié à Boucher de Perthes à Abbeville.

© Collection particulière

Avec l’essor de l’idéologie du progrès au XIXe siècle, la reconnaissance de ces premiers outils de pierre va jouer un rôle décisif. D’une part la « haute antiquité de l’homme » est ainsi établie sur des bases scientifiques, écartant d’emblée les récits religieux ou créationnistes. D’autre part ces premiers outils ouvrent la voie à la maîtrise grandissante qu’exercera l’homme sur la nature. Il devient en tout cas important de pouvoir différencier les innombrables trouvailles de silex aux formes évocatrices mais néanmoins parfaitement naturelles des bien plus rares outils artificiels, fabriqués de main d’homme. Boucher de Perthes lui-même resta longtemps indécis, collectionnant, aux côtés de pièces archéologiques, une gamme de « pierres-figures » tout à fait accidentelles qui portait atteinte à la crédibilité de sa science.

Vers la technologie lithique

L’expansion européenne et la rencontre coloniale ont fourni des éléments d’analogie ethnographique pour interpréter les coutumes et les productions des peuples anciens. Illustration par Théodore de Bry d’un « sauvage » du Nouveau Monde avec son équipement de chasse, dont les têtes de flèche sont en silex.

L’expansion européenne et la rencontre coloniale ont fourni des éléments d’analogie ethnographique pour interpréter les coutumes et les productions des peuples anciens. Illustration par Théodore de Bry d’un « sauvage » du Nouveau Monde avec son équipement de chasse, dont les têtes de flèche sont en silex. In Les Grands Voyages : voyage en Virginie, Théodore de Bry, 1585.

En France, le travail du silex commence à susciter des recherches plus poussées dès les années 1820, avec l’antiquaire François Jouannet, en Périgord, puis le médecin Casimir Picard, à Amiens. Descriptions typologiques mises à part, ces savants et leurs contemporains cherchent à comprendre comment les nodules de silex sont travaillés et mis en forme. Il est ainsi accepté que les haches polies ont été taillées et dégrossies au percuteur avant leur polissage. Peut-on conclure que toutes les haches découvertes « simplement » taillées ne sont que des ébauches en voie de lissage ? Non, car certaines de ces pièces – dont les haches « antédiluviennes » de la Somme – sont en réalité des outils finis et voulus comme tels.

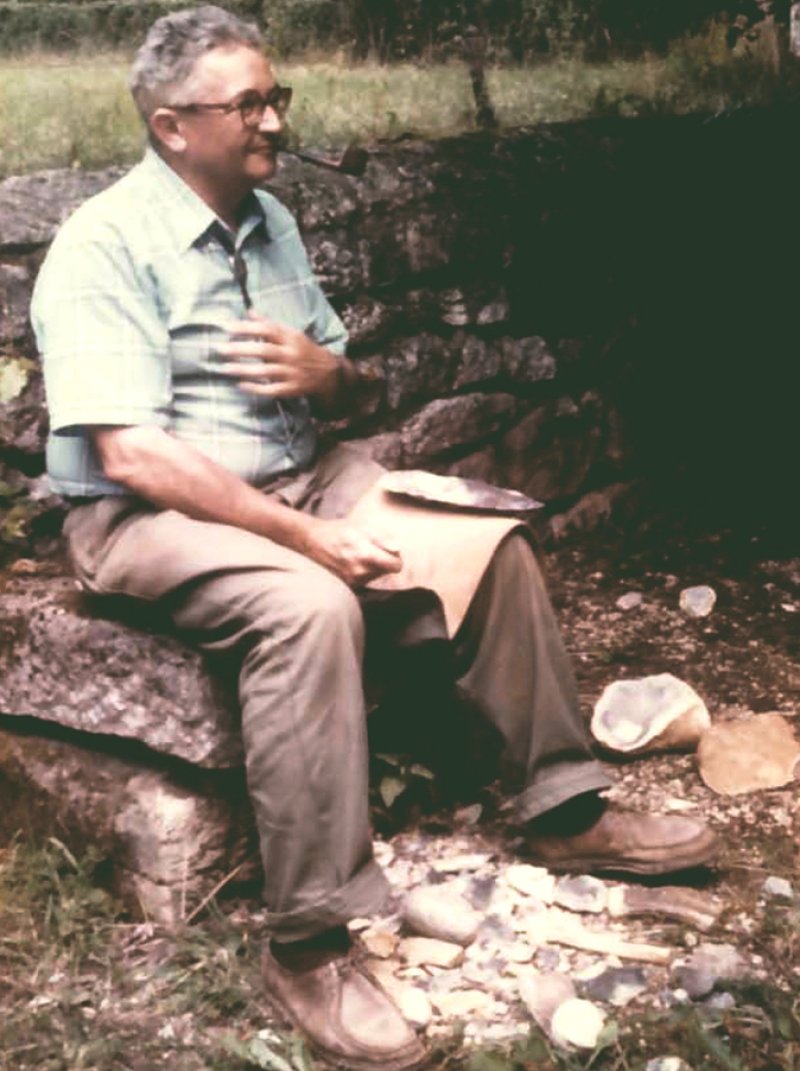

Avec le préhistorien François Bordes, la taille du silex cesse d’être une simple prouesse distrayante et devient une démarche expérimentale porteuse de connaissances. Le biface qu’il a façonné repose ici sur un tablier de cuir, et les débris de fabrication s’accumulent à ses pieds.

© Fonds François Bordes

Avec le préhistorien François Bordes, la taille du silex cesse d’être une simple prouesse distrayante et devient une démarche expérimentale porteuse de connaissances. Le biface qu’il a façonné repose ici sur un tablier de cuir, et les débris de fabrication s’accumulent à ses pieds.

© Fonds François Bordes

Les spécialistes de la question, en particulier Evans ou Mortillet, vont développer une terminologie plus précise (« éclat », « lame », « nucléus », « retouche », « ébauche »…), ainsi que des conventions d’illustration pour les pièces archéologiques. Ils distinguent différentes techniques de taille (par percussion directe ou indirecte, par pression…) et définissent les méthodes, comme le façonnage (dégagement d’un outil de la masse de silex) et le débitage (production d’éclats et de lames utilisés comme outils).

Les préhistoriens John Evans, Victor Commont, Hyppolite Muller, puis Léon Coutil et, dans la seconde moitié du XXe siècle, François Bordes élaborent des protocoles expérimentaux visant à reproduire les formes et surtout les procédés d’antan. Cette expertise leur sert à établir le statut artificiel (résultant donc de l’intervention humaine) des pièces archéologiques et aussi à confirmer leur authenticité, face aux fraudes longtemps pratiquées (et dont Boucher de Perthes fut une victime notoire). Plus encore, l’expérimentation mène à prendre en compte systématiquement les questions de matière première, d’ateliers ou d’aires de travail, et même de spécialisation des outils et des tâches.