Du patrimoine mondial…

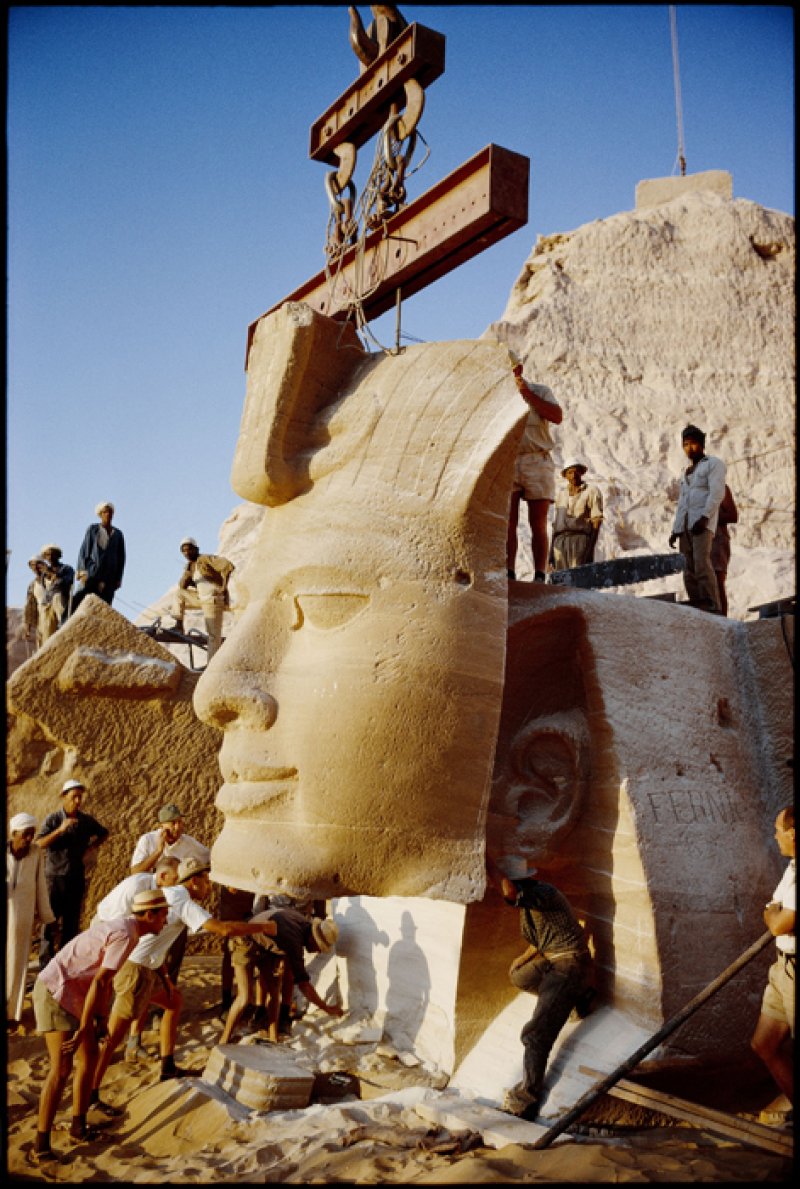

Travaux pharaoniques. Transfert, en 1966, d’un bloc du grand temple d’Abou Simbel (Égypte) vers le centre de stockage, dans le cadre du plan de sauvetage du barrage d’Assouan coordonné par l’Unesco.

© Rapho/Georg GersterAu lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en réaction aux abus et aux atrocités, les liens entre droits de l’homme et patrimoine culturel sont affirmés avec vigueur… alors même que les efforts de reconstruction ne cessent d’étendre les aménagements à de nouveaux territoires. L’organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture − Unesco −, créée en 1946, va rapidement s’investir dans un projet culturel fondateur : la sauvegarde des antiquités menacées par la construction du second barrage d’Assouan, en Égypte.

Suivi par d’autres campagnes de sauvetage archéologiques et architecturales (Venise, Athènes, Mohenjo-Daro, Fès), ce succès international sans précèdent se traduit en 1972 par la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Unesco. Désormais ratifiée par près de deux cents États membres, celle-ci promeut la « valeur universelle exceptionnelle » attachée à certains monuments, ensembles ou sites dont l’intégrité et l’authenticité est établie et qui répondent à des critères précis : chefs-d’œuvre du génie créateur, témoignages uniques de traditions ou de productions humaines, vestiges associés à des événements historiques significatifs, etc.

À ce jour, plus de mille sites répartis sur l’ensemble de la planète sont inscrit sur la liste du patrimoine mondial : avec leurs labels, leur zones tampons et leur plans de gestion, ils bénéficient d’un capital symbolique et économique sans précèdent, notamment par le biais du tourisme.

Le barrage d’Assouan

Enlèvement, en 1966, de l’un des quatre visages de Ramsès II après son découpage du grand temple d’Abou Simbel (Égypte), dans le cadre du plan de sauvetage du barrage d’Assouan coordonné par l’Unesco.

© Rapho/Georg Gerster

En 1907, les autorités égyptiennes (sous tutelle britannique et législation ottomane) entreprennent la construction du barrage d’Assouan sur la première cataracte du Nil, en Basse-Nubie. Le long lac artificiel qui en résulte ne manquera pas d’engloutir à jamais une quantité importante de sites et de vestiges archéologique ; d’où le lancement et le financement par le ministère des Travaux publics de plusieurs saisons de reconnaissance, d’inventaire et de fouilles sur les zones concernées.

Cette mission d’archéologie préventive – la première en son genre au monde – sera renouvelée un demi-siècle plus tard, en anticipation d’un bien plus vaste projet d’infrastructure hydro-électrique à Assouan. Outre ses motivations socio-économiques, ce nouveau projet se déroule sur un arrière-fond de décolonisation et de montée en puissance du « tiers-monde », le général Nasser ayant fait appel, dans l’ambiance de la guerre froide, à des ingénieurs soviétiques. Ces circonstances géopolitiques donnent à la sauvegarde de l’archéologie nubienne une dimension véritablement internationale, concrétisant une prise de conscience humaniste et un renouveau culturel suite aux désastres de la Deuxième Guerre mondiale.

Dès 1960, l’Unesco orchestre avec les autorités égyptiennes une campagne scientifique et financière sans précédent : près d’une cinquantaine d’États et de missions archéologiques vont collaborer durant plus de deux décennies pour prospecter, localiser, fouiller, étudier et publier plusieurs millions d’artefacts datant du Paléolithique inférieur à l’époque médiévale et provenant de centaines de sites d’Égypte et du Soudan. Le sanctuaire d’Isis sur l’île de Philae et le temple de Ramsès II à Abu Simbel sont parmi les plus emblématiques de ces sites ; grâce à la solidarité internationale et à la technologie moderne, tous deux sont démontés, reconstruits et aménagés à nouveau hors des zones inondées.