Comment s’impose la gestion des vestiges

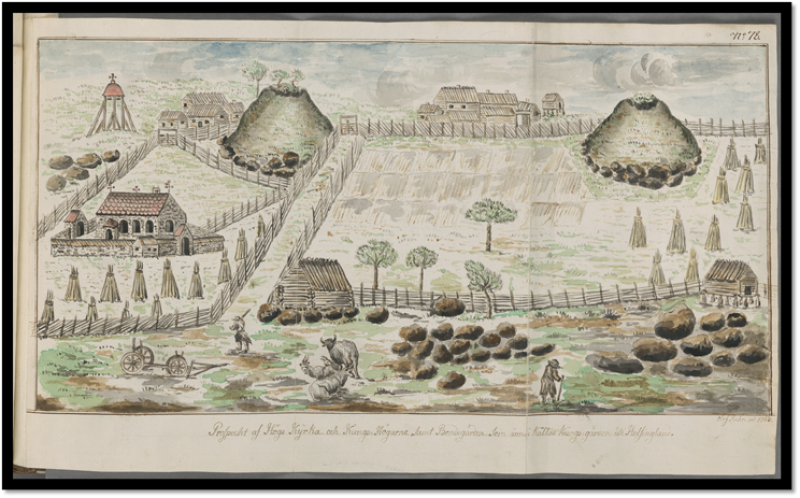

Dès le XVIIe siècle, la conception scandinave du patrimoine archéologique privilégie les dimensions scientifiques et identitaires des vestiges. Elle a pour corollaire un service des antiquités actif, qui encourage la protection des monuments par les propriétaires terriens – notamment en les compensant pour la perte de revenus agricoles. Ici, les « tertres royaux », près de l’église de Hög, à Hälsingland (Suède), ont été dessinés en 1763 par Olof Rehn, dans le cadre d’une inspection périodique du service des antiquités.

© National Library of Sweden, Stockholm

Dès le XVIIe siècle, la conception scandinave du patrimoine archéologique privilégie les dimensions scientifiques et identitaires des vestiges. Elle a pour corollaire un service des antiquités actif, qui encourage la protection des monuments par les propriétaires terriens – notamment en les compensant pour la perte de revenus agricoles. Ici, les « tertres royaux », près de l’église de Hög, à Hälsingland (Suède), ont été dessinés en 1763 par Olof Rehn, dans le cadre d’une inspection périodique du service des antiquités.

© National Library of Sweden, Stockholm

La notion de patrimoine archéologique, impliquant propriété, responsabilité et partage, prend forme avec les temps modernes. Alors que les souverains médiévaux s’appuyaient sur la doctrine des « trésors » pour s’approprier les vestiges les plus précieux trouvés sur leur territoire, dès la Renaissance cette possession va s’accompagner d’une volonté de mise en valeur.

En 1471, le pape Sixte IV décide de restituer au peuple de Rome une sélection de sculptures qui confirment la gloire ancienne de la cité. Ces œuvres, dont la Louve romaine, sont installées au palais du Capitole et constituent l’amorce d’un musée public encore visitable aujourd’hui.

En 1666, la Couronne de Suède institue par décret sa propriété sur toutes les trouvailles d’antiquités faites sur son territoire national. Indépendamment des considérations financières ou artistiques, c’est la valeur intrinsèque des témoignages du passé qui se trouve inscrite pour la première fois dans un code national. Mettant en place répertoires et suivis des monuments, compensations versées aux exploitants agricoles et présentation des collections dans des musées nationaux publics, les pays scandinaves feront d’ailleurs figure de pionniers.

À une autre échelle, les premières extractions incontrôlées qui interviennent sur les sites d’Herculanum et de Pompéi suscitent, dans le courant du XVIIIe siècle, des mesures de contrôle et de protection.

Si l’efficacité des démarches et les moyens alloués laissent souvent à désirer, il n’en demeure pas moins qu’à l’aube du XIXe siècle, la gestion du patrimoine archéologique s’impose aux État-nations comme une nécessité et une sphère d’action tout autant matérielle que symbolique.