Règlementer les ruines, l’exemple français

En France, c’est suite à la Révolution et à ses répercussions que se forgent des attitudes nouvelles, souvent contradictoires, envers le patrimoine. L’affranchissement de la féodalité et de l’Ancien Régime se traduit souvent par des actes de vandalisme, alors même que certaines voix (l’abbé Grégoire, Lakanal) s’élèvent pour la protection des « antiquités de tous » et que les conquêtes européennes font affluer masses d’objets d’art et d’archéologie vers Paris.

Avec la monarchie de Juillet et l’apport du ministre Guizot, le patrimoine acquiert dès 1830 un rôle scientifique et politique en tant que source historique et identitaire de la nation. Des mesures administratives et règlementaires s’appliquent désormais aux monuments historiques et à l’archéologie. Ainsi, dans ses circulaires de 1838, le ministre de l’intérieur Montalivet engage les préfets à recenser tout ce que leurs territoires contiennent de « ruines antiques ». Après avis de la Commission des monuments historiques (créée en 1837), les plus intéressants de ces sites pourront bénéficier d’un soutien financier de l’État. Les circulaires précisent que ces aides sont accordées à condition que les responsables de fouille soient judicieusement choisis, que les opérations donnent lieu à un procès-verbal détaillé, enfin que l’ensemble des objets recueillis – avec indication de leur origine, de l’époque et des circonstances de leur découverte – puissent gagner les collections publiques les plus proches. Les documents et rapports de fouille doivent être déposés auprès de l’administration centrale, laquelle doit aussi être informée de « tout ce qui touche à la réparation et la conservation des anciens édifices, tout ce qui concerne les fouilles et les découvertes de monuments antiques et du Moyen Âge ».

Surveillance et entraves

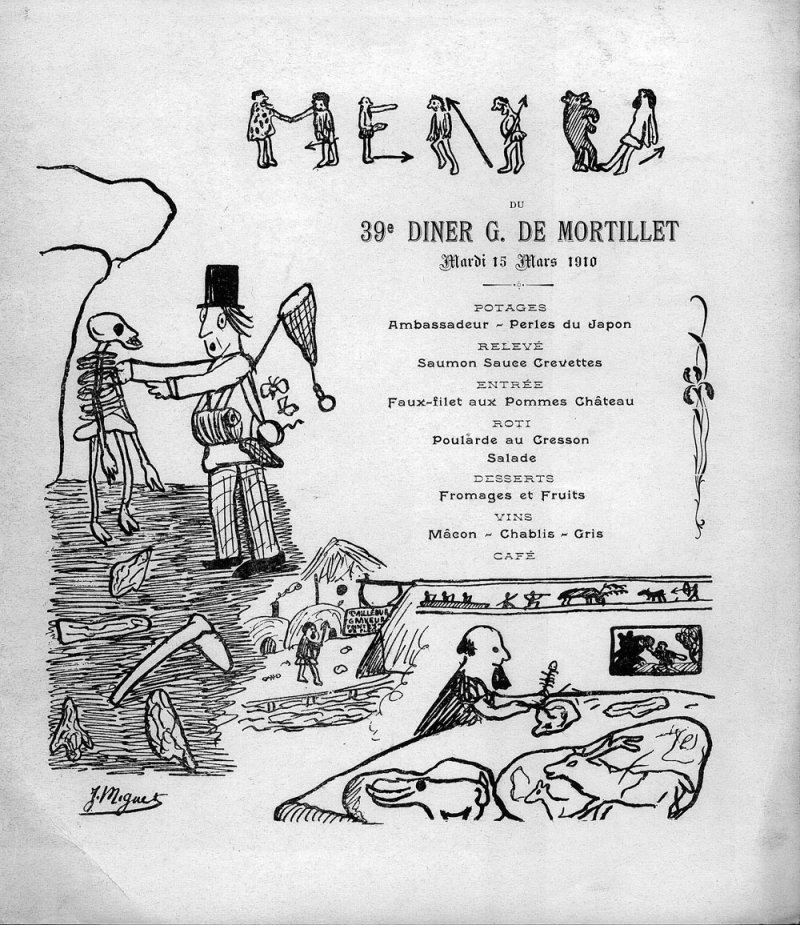

Dans un style naïf, ce menu illustre les tensions, dans l’archéologie préhistorique française des premières décennies du XXe siècle, entre le monde professionnel et celui des amateurs éclairés, la liberté d’entreprendre des fouilles sur ses propres terrains et la règlementation de l’État avec ses standards et méthodes.

Dans un style naïf, ce menu illustre les tensions, dans l’archéologie préhistorique française des premières décennies du XXe siècle, entre le monde professionnel et celui des amateurs éclairés, la liberté d’entreprendre des fouilles sur ses propres terrains et la règlementation de l’État avec ses standards et méthodes.Menu du 39e dîner de G. de Mortillet, 15 mars 1910. © Société préhistorique française

Ces préconisations particulièrement pertinentes vont néanmoins rester fort longtemps lettre morte, par manque de moyens et de compétences. Qui est plus, leur portée se limite au domaine public, tandis que sur les terrains privés, bien plus nombreux, l’exécution de fouilles et le destin des vestiges demeurent pendant plus d’un siècle encore à la seule discrétion de leurs propriétaires. Motivés par la curiosité mais aussi parfois par l’appât du gain, de nombreux propriétaires et découvreurs de gisements (désignés alors comme leurs « inventeurs ») s’engagent dans l’exploitation de leurs sites ; cette « chasse aux trésors » atteint de nombreux dolmens, abris sous roche et autres sites préhistoriques.

Constatant l’ampleur des dégâts, des institutions publiques et des hommes de science (dont Salomon Reinach, Joseph Déchelette et Henri Breuil) cherchent à renforcer la réglementation et à l’étendre aux terrains privés. En 1910 est ainsi étudié un projet de loi visant à mettre en place une surveillance mandatée par l’État, à assurer le bon déroulement et la documentation adéquate de la fouille et à permettre de revendiquer pour les collections publiques certaines des pièces mises au jour, avant leur éventuelle vente ou dispersion. Mais ces propositions ne manquent pas de susciter des objections virulentes de la part des nombreux amateurs plus ou moins éclairés, qui sont alors ceux qui entreprennent l’essentiel des activités préhistoriques en France. Organisés en sociétés savantes, nationales ou locales, ils s’appuient sur un réseau de députés et de sénateurs acquis à leur cause ; ils pointent les défaillances de l’État et de ses « surveillants » et s’opposent aux « entraves » qu’apporterait cette loi à la « libre » recherche et à la jouissance de leur propriété privée.

Vers la législation actuelle

La situation va se stabiliser à partir de la Deuxième Guerre mondiale, à la fois à travers la réglementation des fouilles et par la prise de responsabilité croissante des pouvoirs publics. Promues par Jérôme Carcopino, archéologue antiquisant et secrétaire d’État à l’Éducation nationale et à la Jeunesse dans le gouvernement de Vichy, les lois du 27 septembre 1941 et du 21 janvier 1942 sont certes votées dans des circonstances contestables. Néanmoins s’inspirant de lois internationales et de pratiques françaises en Afrique du Nord, elles s’inscrivent dans un mouvement législatif amorcé de longue date.

Si les lois Carcopino représentent un compromis pour ce qui est de la propriété des vestiges archéologiques mobiliers, les activités de sondage et de fouille sont, elles, enfin bien encadrées administrativement et scientifiquement. Leur réalisation est dorénavant soumise à une autorisation préalable délivrée selon des critères de compétences scientifiques par l’État, qui peut aussi en surveiller le déroulement et éventuellement l’interrompre.

Après guerre, le territoire métropolitain est divisé en circonscriptions archéologiques, six pour la Préhistoire et dix-sept pour les antiquités celtiques, grecques et gallo-romaines. À la tête de chacune, un directeur (non rémunéré), assisté par un comité national d’experts, reçoit et instruit les demandes de fouille, contrôle leur exécution et coordonne les activités des sociétés savantes locales.

Confirmé pour l’essentiel à la Libération, ce cadre réglementaire s’est depuis augmenté et complexifié, notamment avec la création du ministère des Affaires culturelles en 1959, du Bureau des fouilles en 1964 et des Services régionaux de l’archéologie en 1991. Ses grandes lignes orientent encore le code du patrimoine actuel (lois de 2001, 2003 et 2016). Qu’il s’agisse de l’obligation d’une autorisation nominale préalable, des mesures de contrôle a priori et a posteriori de l’activité de recherche ou des initiatives scientifiques à la hauteur dans la mesure des moyens et des ambitions, tout confirme le rôle prépondérant de l’État dans la gestion du patrimoine archéologique au nom de l’intérêt collectif.