La stratigraphie

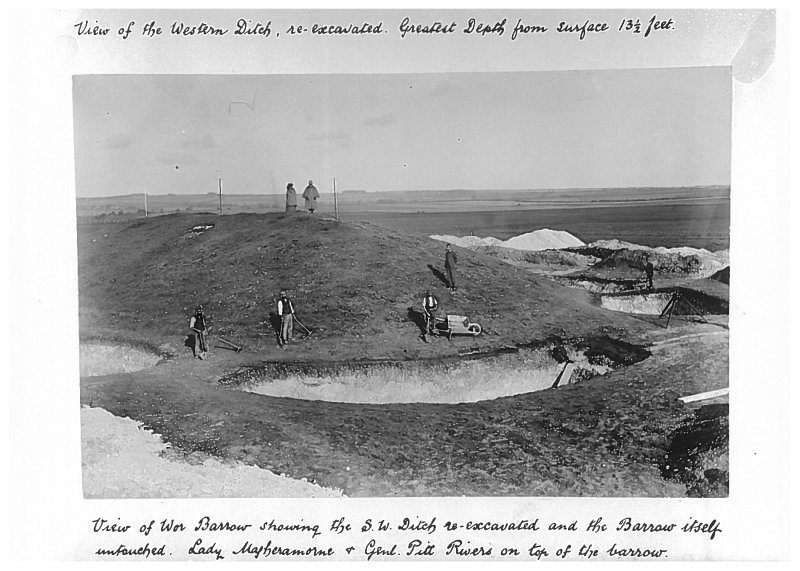

Du haut du tumulus, le général britannique A.H. Lane Fox Pitt Rivers surveille la fouille et l’enregistrement du monument funéraire néolithique de Wor Barrow (Dorset, Angleterre, 1893-1894).

© Avec l’aimable autorisation de Mr A. Pitt Rivers

Du haut du tumulus, le général britannique A.H. Lane Fox Pitt Rivers surveille la fouille et l’enregistrement du monument funéraire néolithique de Wor Barrow (Dorset, Angleterre, 1893-1894).

© Avec l’aimable autorisation de Mr A. Pitt Rivers

Énoncée dès le XVIIe siècle par le savant danois Nicolas Sténon, la démarche stratigraphique consiste à étudier la superposition des couches géologiques (strates) dans le but de comprendre leur succession et leurs relations. Elle commence à s’imposer cent-cinquante ans plus tard parmi les chercheurs de terrain.

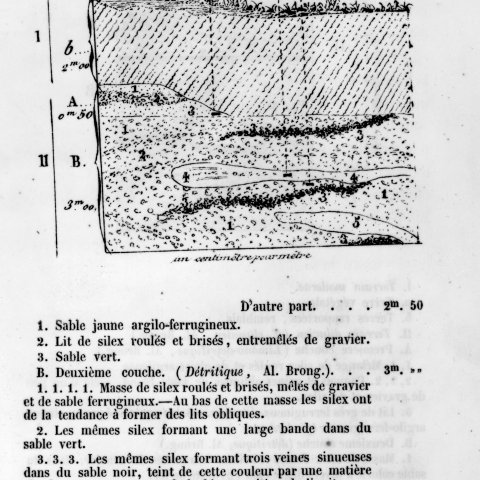

Jacques Boucher de Perthes en fait ainsi un usage explicite dans les années 1840 : en suivant des travaux de terrassement à Abbeville et à Amiens, il découvre un ensemble d’outils en pierre taillée, dont il déduit l’âge d’après la profondeur de leur enfouissement dans les alluvions. En confirmant que ces haches « antédiluviennes » étaient contemporaines d’ossements d’animaux fossiles provenant des mêmes couches, la méthode « archéo-géologique » – c’est-à-dire la stratigraphie – lui permet de faire reconnaître, pour la première fois, la « très haute antiquité de l’homme ».

Fouille de Mortimer Wheeler à Maiden Castle (Dorset, Angleterre) dans les années 1930, avec mise en œuvre de la « Méthode Wheeler » : carroyage du terrain en unités de fouille horizontale mesurant 5 m sur 5 m.

© Avec l’aimable autorisation de la Society of Antiquaries of London

Fouille de Mortimer Wheeler à Maiden Castle (Dorset, Angleterre) dans les années 1930, avec mise en œuvre de la « Méthode Wheeler » : carroyage du terrain en unités de fouille horizontale mesurant 5 m sur 5 m.

© Avec l’aimable autorisation de la Society of Antiquaries of London

De telles considérations concernant la profondeur et l’emplacement des vestiges vont gagner en importance avec le développement de la discipline, qui cherche à dépasser les aléas de la découverte fortuite tout comme la chasse débridée aux « belles pièces ».

Dans l’Angleterre victorienne, le général Augustus Lane Fox Pitt Rivers, instructeur militaire et collectionneur d’objets ethnographiques, est aussi l’un des fondateurs du fieldwork (« travail de terrain ») archéologique moderne. Avec lui, la campagne de fouille mobilise toute une gamme d’expertises sur une surface déterminée – le site –, dont il s’agit de documenter l’intégralité par une description écrite, mais aussi par l’illustration, la photographie ou même l’usage de modèles à échelle réduite.

Un autre militaire britannique, Mortimer Wheeler, consolide la démarche dans l’entre-deux-guerres. Le système de carroyage qu’il met en œuvre consiste à découper le terrain en unités de fouille horizontale mesurant 5 m sur 5 m. Cette « méthode Wheeler » renforce la maîtrise scientifique et logistique du chantier par l’archéologue. La fouille se déroule dans une série de cubes standardisés, dont les quatre parois (les « bermes ») permettent un contrôle rigoureux de la stratification.

-

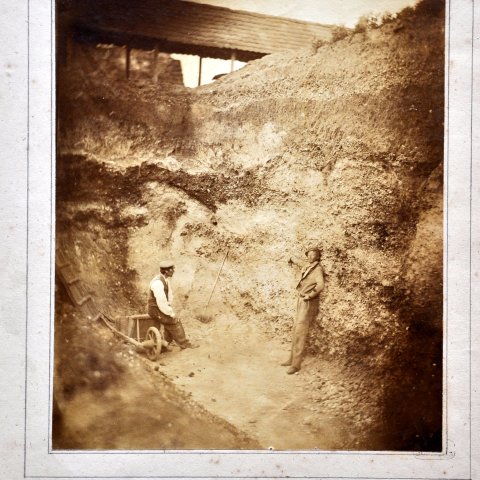

Cette photographie, prise en avril 1859 à la demande des visiteurs anglais de Boucher de Perthes, J. Prestwich et J. Evans, présente la trouvaille d’un biface encore en place dans la stratigraphie de la carrière de Saint-Acheul. Comme le dit la légende originale, « L’ouvrier montre du doigt la hache engagée dans la masse de cailloux ». Il s’agit là d’un moment important dans l’usage de la photographie comme moyen de démonstration objective.

© Bibliothèques d’Amiens Métropole -

Coupe stratigraphique au chantier de construction de l’hôpital, à Abbeville. Boucher de Perthes y indique soigneusement l’emplacement et la profondeur de couteaux et de haches en silex, trouvés aux côtés d’ossements de rhinocéros et de mammouths.

In Antiquités celtiques et antédiluviennes, tome 1, 1847.

© -

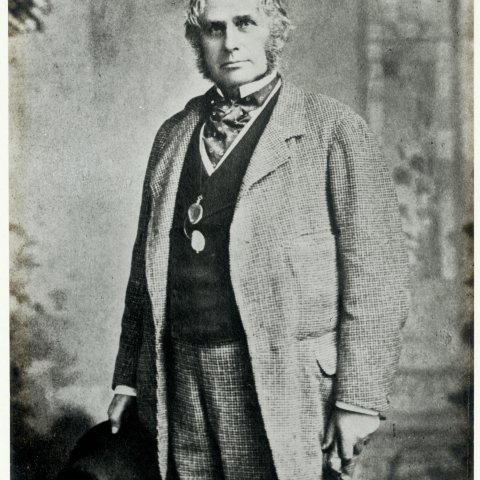

Devenu en 1880 hériter du titre de Pitt Rivers, le général A.H. Lane Fox va désormais enrichir ses collections et les abriter dans des musées. Il peut aussi se consacrer à la fouille et à la publication de divers sites préhistoriques sur ses terres, dans le Dorset.

Portrait par W. et D. Downey, vers 1890. Pitt Rivers Museum, Oxford.

© Bridgeman Images/Pitt Rivers Museum, Oxford