Vous êtes ici

Des îles, des animaux et des hommes

Pour découvrir l’archéologie d’aujourd’hui, ses sciences connexes, mais aussi approcher et décrypter ce que la discipline recouvre de concepts, de modèles, Carbone 14, le magazine de l'archéologie, retrace les avancées de la recherche française et internationale et parcourt terrains, chantiers et laboratoires. Une émission à écouter chaque samedi, de 19 h 30 à 20 h sur France Culture et à réécouter sur Inrap.fr.

Avec Jean-Denis Vigne, archéozoologue, archéobotaniste, directeur de recherche émérite au laboratoire CNRS et Muséum "Archéozoologie et Archéobotanique, Sociétés, pratiques et environnements" (CNRS) au Muséum national d'Histoire naturelle.

À l’interface des sciences de l’Homme et de la vie, Carbone 14 se penche sur les interactions naturelles et culturelles entre l’Homme et les populations animales.

En quelques décennies, l’archéozoologie, par essence interdisciplinaire, s’est largement développée en France, mais a surtout acquis, sous l’impulsion de quelques chercheurs, une dimension socio-anthropologique qui constitue, désormais, le caractère fort de la discipline.

Des animaux et des hommes

Au cœur d’un laboratoire du Muséum, nombre de chercheurs travaillent sur l’archéologie du rat noir (Rattus rattus) de la souris, (Mus musculus), ou du lapin (Oryctolagus cuniculus), ce dernier étant le seul animal à avoir été domestiqué en Europe de l’Ouest.

Archéozoologie des îles

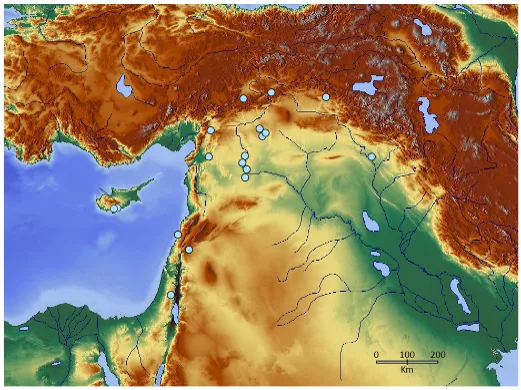

Les îles constituent des terrains très privilégiés pour les archéozoologues, puisque d’étonnants phénomènes s’y déroulent notamment le nanisme. On connaît ainsi l’hippopotame de Chypre, comme le mammouth de l’île de Wrangel, au large du détroit de Béring. À l’inverse, les îles voient se développer des animaux "géants", en Corse, une musaraigne et un mulot géant (respectivement Asoriculus corsicanus et Rhagamys orthodon).

Au cœur du plus ancien village insulaire de Méditerranée

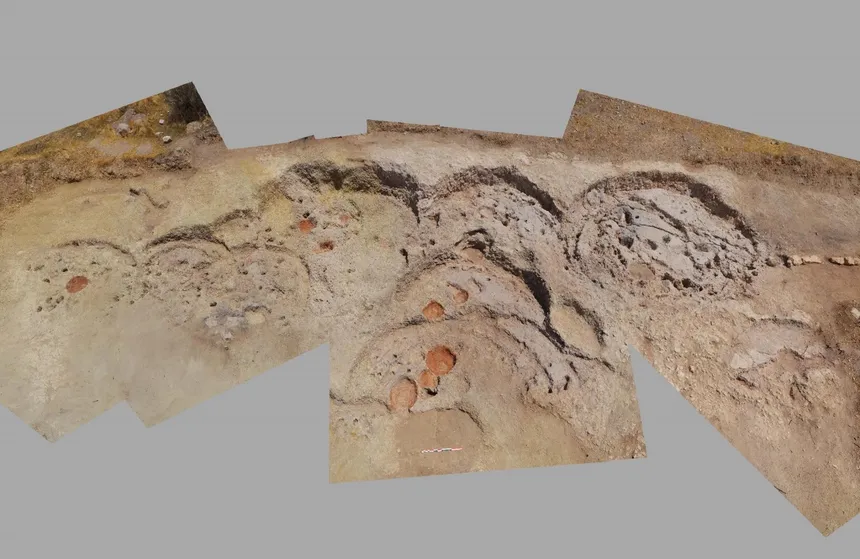

Klimonas est un site néolithique cypriote, vieux de quelque 10 800 ans et appartenant aux cultures proche-orientales du PPNA (en anglais : Pre-Pottery Neolithic A, traduit par Néolithique Précéramique A). Des bâtiments abritant parfois une grande meule dormante sont probablement des abris à vocation artisanale, notamment pour le traitement des récoltes (engrais et blé amidonnier). Des habitations et un bâtiment communautaire sont aussi présents.

Le sanglier, objet de pratiques symboliques

Plus de 5 000 restes montrent que le seul grand gibier vivant alors dans l’île était chassé : un petit sanglier (Sus scrofa) introduit à Chypre quelques millénaires auparavant. Sans réel prédateur, hormis l’Homme, il est aussi touché par le nanisme insulaire notamment une réduction des capacités locomotrices.

Hormis le chien (Canis lupus familiaris), le chat commensal (Felis silvestris lybica) est introduit pour lutter contre les souris.

Au sein de cette culture, le sanglier tient une place à part, puisqu’il est l’objet de pratiques symboliques, au travers de la mise en scène de dépôts d’ossements et de mandibules parfois dans des fosses ou à la base de murs. Sur le continent, les rituels des communautés néolithiques du PPNA (Néolithique Précéramique A) sont bien connus et portent généralement sur l’auroch ; il y aurait donc eu, à Chypre, un transfert des croyances sur un nouvel animal.

Pour aller plus loin

- Présentation de Jean-Denis Vigne, sur le site du Muséum national d'Histoire naturelle, sur Babelio.

- Son profil Radio France.

- Ses ouvrages sur le site des éditions du CNRS, notamment le plus récent (juillet 2023), "Klimonas, Un village néolithique pré-céramique ancien à Chypre", co-dirigé avec François Briois et Jean Guilaine.

- Ses publications, sur Cairn.info, sur ResearchGate, sur OpenEdition Journals, sur Babelio.

- Page sur son terrain de recherche, Ayios Thychonas-Klimonas, le plus ancien village chypriote.