Vous êtes ici

Dominique Garcia présente l'Atlas archéologique de la France

Coédité par Tallandier et l'Inrap, l'Atlas archéologique de la France présente et répertorie en une centaine de cartes et de plans inédits plusieurs dizaines de milliers de fouilles archéologiques. Président de l'Inrap et co-directeur de l'ouvrage avec Marc Bouiron, Dominique Garcia revient sur cette nouvelle mise en perspective de plus de 500 000 ans d’occupation du territoire hexagonal et ultramarin.

L'Inrap a déjà publié plusieurs ouvrages à destination du grand public sur l'archéologie en France. Pourquoi un Atlas ? Qu'est-ce que l'on raconte différemment au travers de cartes ?

Cet Atlas archéologique de la France est une radioscopie du sous-sol de l’Hexagone et des Outre-mer, une mise en cartes du millefeuille archéologique de la France, tant dans ses aspects matériels qu’idéels. Nous n’avons pas cherché à illustrer un discours mais nous avons eu à cœur de mettre à plat une documentation et provoquer ainsi la narration d’un récit ; à faire rêver, parfois aussi. Cette mise au jour des richesses archéologiques de la France ne fait pas que documenter le passé, elle interroge également l’avenir et, grâce aux cartes, permet une mise à plat de problématiques contemporaines au gré de grandes scansions chronologiques : qu’est-ce qu’être humain ? pourquoi Homo sapiens est-il une espèce migrante ? quand l’art est-il né ? comment évolue un territoire ?

Quelles sources géo-cartographiques avez-vous utilisées ? Vous basez-vous principalement sur des fouilles de l'Inrap ?

Cet atlas est inédit. Sa documentation est issue de dizaines de milliers de fouilles et d’enquêtes archéologiques menées en France depuis plusieurs décennies : sites patrimoniaux encore visibles de nos jours (grottes, mégalithes, villas antiques, églises...) ou ceux, bien plus nombreux encore, effacés de nos paysages à la suite des aménagements contemporains (lotissements, carrières, autoroutes, voies ferrées...) dont les chercheurs ont rigoureusement recueilli les informations lors d’opérations d’archéologie préventive.

Ces découvertes constituent des « archives du sol » renouvelées et variées : documents remarquables ou restes paléo-environnementaux, habitats ou nécropoles, jardins et espaces de jeux, sanctuaires ou zones artisanales... mais aussi routes et chemins, champs et carrières, tranchées militaires ou zones portuaires. L’objet de l’archéologie et les objets archéologiques sont multiples.

Autant de vestiges pour la première fois cartographiés et analysés qui permettent de raconter mais, surtout, de faire image et d’interroger plus de 500 000 ans d’occupation du territoire hexagonal et ultramarin. L’économie, la culture et la société des communautés — avec ou sans écriture — sont ainsi révélées dans la diversité de leur expression matérielle, dans leur dynamique de développement ou d’extinction, dans leur métissage ou leur originalité, dans leurs relations avec d’autres territoires que ceux qui constituent aujourd’hui la France.

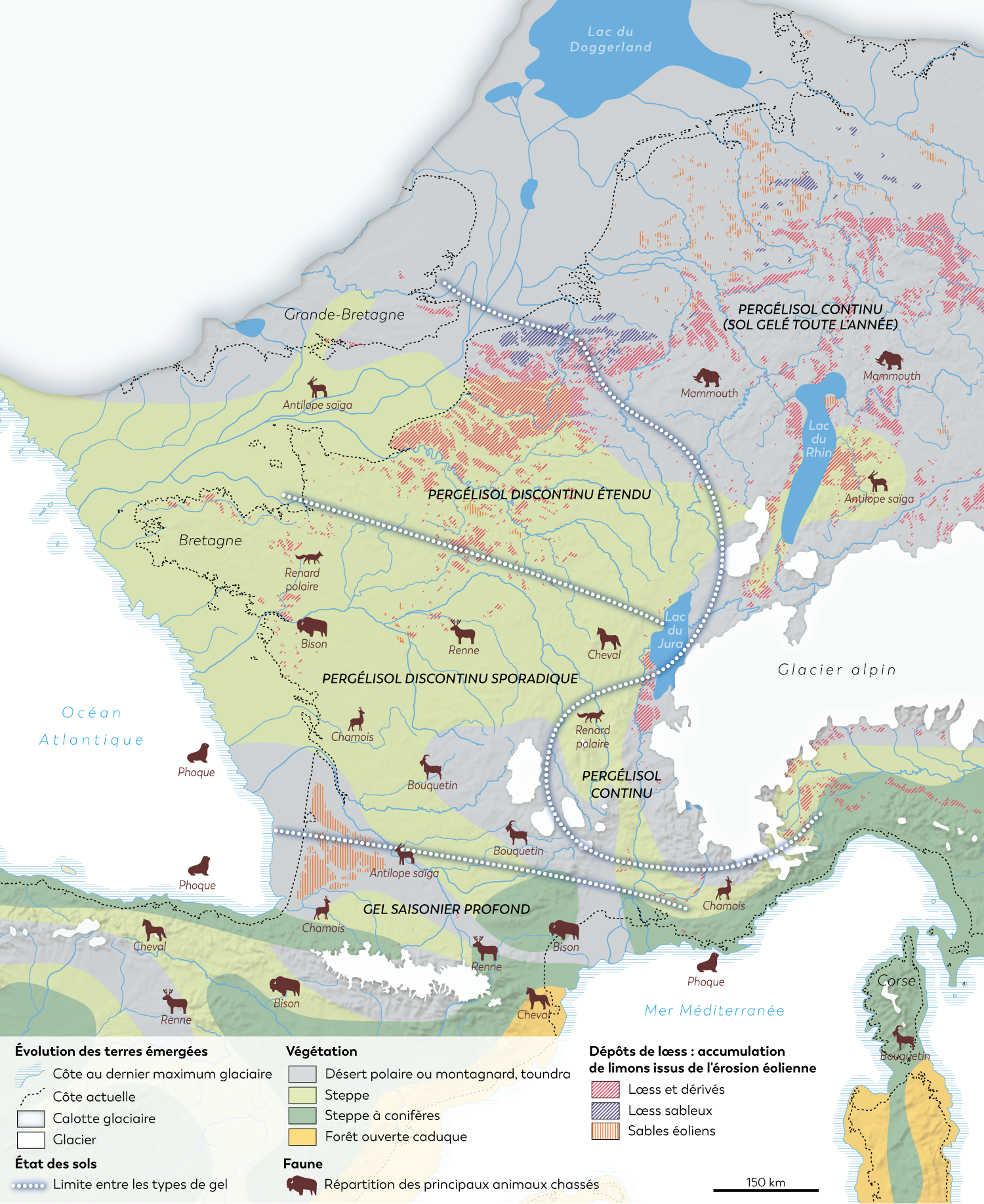

Climat, paysage et faune durant le dernier maximum glaciaire, il y a 21 000 ans.

© Aurélie Boissière/Tallandier/Inrap

Une fois les cartes en main, après deux ans et demi de travail, qu'est-ce qui vous a surpris ? Avez-vous fait des découvertes ?

Au quotidien, sur le terrain, l’archéologue remonte le temps et lit l’histoire à rebours : il fouille d’abord les couches les plus familières, et parfois les plus tragiques du XXe siècle, pour ensuite, progressivement, explorer les périodes plus anciennes, jusqu’au Paléolithique. Cet ouvrage aborde, lui, de façon chronologique cette même histoire du temps long de ce finistère européen. Donc, et ce n'est pas la moindre des surprises, les textes qui accompagnent les cartes permettent de mieux comprendre les concepts de peuple, de culture, de sédentarisation... et l'on se rend alors compte que ces notions sont le produit de contingences historiques, de processus sociaux et politiques, voire d’une action volontaire que nos « archives du sol » permettent de cartographier et d’analyser au mieux pour en saisir la genèse et la dynamique...

Celtes au combat, fragment de tôle de bronze perforée ornée d'une scène de combat entre deux guerriers celtes mis au jour à Mouliets-et-Villemartin, en Gironde. Fouille Christophe Sireix, Inrap.

© Pascale Galibert, Inrap/musée d'Aquitaine, Bordeaux.

Les cartes que vous avez produites ne révèlent-elles pas des vides ou des blancs à certaines périodes? Y a-t-il des zones particulières qui ne sont pas prospectées ? Qu'est-ce que ces vides nous disent des périodes passées et éventuellement du futur de l'archéologie ?

C’est effectivement la force des cartes de nous donner à lire des informations issues de notre riche documentation mais aussi de pointer des « zones blanches » : espaces forestiers, zones littorales peu explorées, territoires à la dynamique économique peu affirmée... mais aussi espaces maritimes qui restent encore à explorer. De fait, ce sont autant d’espaces où l’archéologue devra être plus présent afin de peindre un tableau encore plus complet de l'occupation de notre pays et de ses relations au monde.

Des problématiques à approfondir apparaissent également comme, par exemple, l’étude du dérèglement climatique qui est légitimement une menace et un défi pour l’humain du XXIe siècle. L’archéologie permet d’en apprécier l’amplification récente mais elle met aussi en lumière les conséquences passées de l’action du climat, que cela soit sur la disparition de Néandertal dont c’est peut-être la cause, la montée du niveau de la mer dont la grotte Cosquer est un témoin, la période de redoux dont a bénéficié l’agriculture du premier âge du Fer et qui a encouragé les contacts avec les cités-États du pourtour méditerranéen ou les impacts économiques et sociaux consécutifs au Petit Âge glaciaire des XIVe-XIXe siècles. En cela, cet Atlas fait clairement résonner le slogan de l’Inrap « Nous fouillons, c’est votre histoire ».

- L'Inrap a déjà publié plusieurs ouvrages à destination du grand public sur l'archéologie en France. Pourquoi un Atlas ? Qu'est-ce que l'on raconte différemment au travers de cartes ?

- Quelles sources géo-cartographiques avez-vous utilisées ? Vous basez-vous principalement sur des fouilles de l'Inrap ?

- Une fois les cartes en main, après deux ans et demi de travail, qu'est-ce qui vous a surpris ? Avez-vous fait des découvertes ?

- Les cartes que vous avez produites ne révèlent-elles pas des vides ou des blancs à certaines périodes? Y a-t-il des zones particulières qui ne sont pas prospectées ? Qu'est-ce que ces vides nous disent des périodes passées et éventuellement du futur de l'archéologie ?